钱理群(北京大学教授)

好长一段时间,我都沉浸在潘家恩这本《回嵌乡土》里:它唤起了我的许多回忆,并引发了更多的思考。

2015年,我在接受采访时提出,“我最高的理想是创造出对中国的历史和现实有解释力和批判力的理论”,“在更开阔的视域里,做更深入、更根本的,超越性、批判性的思考,进行学术与理论体系的创造,为社会提供新的价值理想、批判资源。”在我看来,这才是知识分子的本分、本职。

在2003年10月南下讲学,我在为复旦大学一个学生社团题词时,就郑重其事地写下了这样一句话:“关注中国问题,总结中国经验,创造中国理论”——它概括了我对年轻一代最主要的期待。

我当时就意识到一个最简单、最基本的,却是极容易被人们所忽略的事实:生活在中国这片土地上的绝大多数人是农民,这也是一切参与20世纪中国历史变革的任何组织、任何个人都必须面对的事实。我们要总结20世纪的中国经验,也必须从关注这一个世纪中国农民的命运开始。

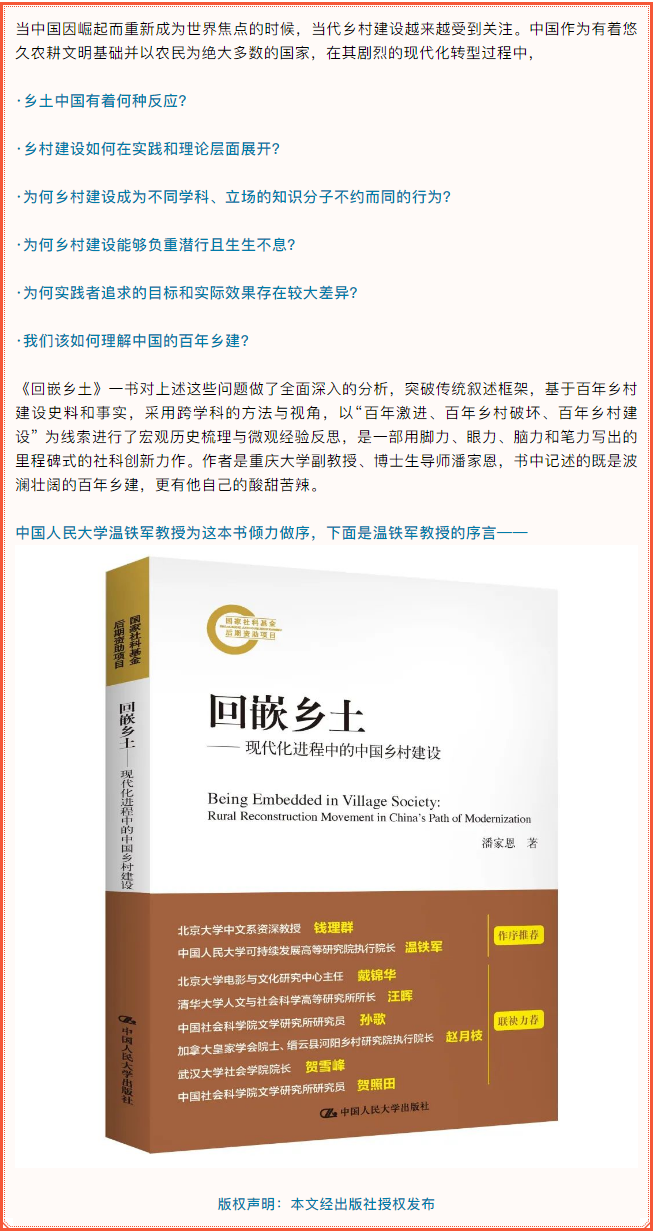

正是在这样的时代、思想、心理背景下,我读到了潘家恩的这本《回嵌乡土》。

他在学术上的高度自觉足以让我感到震撼。当我在书中读到我引作文章题目的全书指导思想——“直面更为丰富且复杂的中国问题和中国经验”,以及他所提出的“对20世纪中国历史的重新理解和对当下社会实践的批判性介入”的研究目标时,我对自己说,这才是我所期待的近20年的回应和知音!真的“后继有人”了!

记得我在2004年对听讲的包括潘家恩在内的支教支农的大学生提出了“沉潜十年”的嘱咐,即“沉潜到民间、底层,沉潜到生活的深处、生命的深处、历史的深处”现在,16年过去了,潘家恩这一代终于以自觉的研究,对20世纪中国经验做出了自己的总结,发出了独立的声音!

他的研究形成了五大特色:

其一,实践者与研究者的统一、实践与研究的交织。

这是潘家恩的自觉追求:“以‘实践者—研究者’的视觉进入乡村建设历史与现实。”就是这简单的一句话,让我眼睛一亮:它一下子就打破了学院研究与社会实践相互隔绝的格局,而将“学院派”与“实践派”的优势集于一身。这正是今天我们需要的新的研究格局与知识生产方式—— “想大问题”与 “做小事情”结合。

其二,“对20世纪中国历史的重新理解”与“对当下社会实践的批评性介入”。

他完全自觉地意识到,乡村是中国的根,是理解过去中国并思考未来中国无法绕开的底色与载体,乡村就是中国最大的现实问题,他要在“回嵌乡土”中寻找并创造更多的可能性。

从实践的角度看,潘家恩以理论的方式对现实议题进行介入,就决定了他的选择具有更大的批判性。这就是他所强调的,要“挑战主流认识框架,为现实实践的推进提供源源不断的动力”。

这些也都引起了我的强烈共鸣,和我主张的“总结20世纪中国经验,创造具有解释力与批判力的理论”的追求也是不谋而合的。

其三,突破既定模式,摆脱权力控制。

在潘家恩看来,当下对20世纪中国历史的叙述与研究,存在着问题。

其中,在主流叙事与意识形态里,“相对于农业,工业与国防优先;相对于乡村,城市优先;相对于农民,国家优先;相对于文化,经济优先;相对于生态,人类优先”。

这样,同样贯穿于20世纪中国历史、产生实际影响的从底层民众和生计、生活、生态出发的乡村建设实践,就被完全排斥于20世纪中国历史的叙述与研究之外,这样的“20世纪中国经验”的总结也就必然是片面的、畸形的。

潘家恩要做的,就是挑战这样既定20世纪中国历史研究模式,以民众、民间的建设视角重新理解现代中国。于是,就有了对20世纪中国历史的新发现、新总结、新概括,即 “三个百年”:“百年激进”、“百年乡村破坏”与“百年乡村建设”。

这样,他也就为20世纪中国历史的研究与20世纪中国经验的总结,开辟了一条新路,提供了一种新的可能性。

其四,打破“二元对立”的思维和研究模式。

中国的一些学者至今还没有摆脱“非此即彼”“不是全盘肯定,就是全盘否定”的二元对立的模式,而这样的思维方式在处理复杂的20世纪中国经验时,几乎是无能为力的。

现在我十分高兴地发现,非简单化、非立场在先、非意识形态化的思维和研究方式,在潘家恩的研究中已经得到不同程度的体现。他对主流进行质疑和挑战;又反思一般意义上的反主流,从而拒绝二元对立的分析框架与道德意义上的简单化价值判断。他说自己需要“左右开弓”。

或许更为重要的是坚持质疑精神:不仅仅是“对真理唯一性与客观性的质疑”,更是一种自我质疑。这也是我对潘家恩的这本书最为满意之处:他做到了这些年我一直在倡导的“理直气不壮”。

其五,全球化的视野。

新时代的乡建运动具有全球化背景:它不仅是世界范围的理想主义者的运动,而且是发展中国家的国际运动。

正是在潘家恩的启示下,我想到了全球新冠肺炎疫情危机带来的世界格局的大变化,以及所提出的新问题、新使命。

在我看来,这一次真的是“全世界都病了”,所有的文明形态的内在矛盾、问题都得到了充分的暴露。这就为对所有国家、民族历史与现实的反省反思,提供了一个难得的机遇,从而提出了“对人类文明的各种形态进行全面检讨”的新的历史使命。

这种“检讨”当然不是全盘肯定或否定,是既要充分肯定各种文明形态的历史合理性,也要彻底揭示其已经暴露的内在矛盾与危机。

把 “直面更为丰富且复杂的中国问题与中国经验”问题置于这样的全球性新危机、新机遇的大背景及大视野下,我有一种豁然开朗的感觉:

不仅对中国问题的正视,对中国经验的总结更加迫切,显示了前所未有的全球性的意义,而且也展现了一个“从世界看中国”的更为广阔的天地。

关于本书

本文转载自微信公众号:学术与社会

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/rnCXXUnMhlnj6pjSJ8D7Yw