湄潭是贵州的一个县,地处历史名城遵义向东80公里处。遵义出名是因为1935年的遵义会议,红军万里长征自此出现新的转机。这些闹革命打仗之处,交通不便利,也绝对贫困。到了比赛经济的时代,遵义及其下属各县,难有机会再次名满天下。

但是,1987年湄潭首创“增人不增地”的地方经验,却注定让这片山清水秀的好地方青史留名。从变革集体土地制度的角度来衡量,湄潭经验抓铁有痕,不但从根本上改动了苏式农村集体经济,而且昭示了地方创新在中国制度演化中不可或缺的积极作用。个人之见,等实现了高度城市化之后,人们回头打量湄潭,对其贡献的评价应该比今日还要高。

贵州是中国最早完成包产到户的省份。1980年的“阳关道与独木桥”,典出时任贵州省委书记池必卿之口。那时各地对包产到户的态度不一,即使在省委书记这个层面,认识分歧也难以弥合。池必卿认定非走包产到户之路,据说开会时遇到另一位持反对意见的,怎么也谈不拢,最后池书记撂下一句狠话,“你走你的阳关道,我走我的独木桥”,两位地方大员闹得个不欢而散。吴象以此为题写下一篇大文章,登在人民日报上,一时洛阳纸贵。

中国的渐进改革,是解决了一个问题,接着就引出来一串。包产到户可解温饱,于是要求政策长期不变;可是一旦涉及承包长期不变,那年年月月都在变化的农家人口,哪里可以从“不变的承包制”里得到新的可供承包的土地呢?

特别到了贵州这样的地方,被隔绝在工业化以外的农村人口数目巨大,农业以外的门路还不多,而大规模外出打工还根本没有苗头。增长的人口劳力不断要求细分、再细分有限的耕地,哪里有什么“长期不变”?

实际情形是包产到户几年之后,就要求重新调整耕地的承包。这说明,包产到户并没有根除“变”的内在要求。

由于贵州独特的条件,这里比别的地方更早看明白由此带来的三个负面效果:(1)耕地经营不断细碎化;(2)减弱对农民改良耕地、投资耕地的激励;(3)新增人口有权增地,不但把人“黏”在狭小的耕地上,而且还刺激各家增加人口,因为那是重新分地的筹码。

至迟到1986年,贵州农口方面就认定农村土地承包制还需要进一步改革。正好1987年中央农村改革文件下达,指明为深化农村改革,可以办改革试验区。

这里要插一个背景,该文件本来也是按一号文准备的,不料上年年底风云突变,中央主要领导人发生变动,新年的前几号文件都轮不上谈农村问题,原来的一号文件延后编为五号。这样,1982-1986年每年关于农村改革发展的一号中央文件,统共也就只有五个,再也没有第六个。

办改革试验区的方法是上下互动。北京根据到各地的调查,先提出可办试验区,也原则上提出需要进一步改革深化的若干题目。但是试验区究竟在哪里办、怎么办,则引而不发,鼓励各地提出,向中央申报。

杜老那里呢,组织一点人马,帮助筛选、推敲各地报来的改革方案,搞得比较成熟的,才予以正式立项,最后报国务院发文,定为国家的农村改革试验区。

省里也有地方一级的上下互动。也是主管部门通过调研,提出本地要解决问题的单子,然后也是鼓励各地区、各市县积极申报。省上的政策机关则帮助各地完善方案,最后经省委研究批准,才向中央农研室提出申报立项。

那时我们那个挂在社科院的发展小组,已经一分为二。部分人员去了国家体改委直属的体制改革研究所,部分还留在农口,于1986年组建为直属中央农研室和国务院农村研究中心的发展研究所。杜老定下“一国两制”的规矩——发展所实行科研体制,不走行政机关的“官道”。

不过,研究问题还是与他领导的机关打通的。那时为推进改革试验区的工作,在中央农研室设有试验区办公室,先是卢迈当主任,后来杜鹰接任。遇到各地报来的改革试验方案,试验办也招呼我们研究所的人员参与研究讨论。

最早接触到贵州报来的土地制度改革方案,似乎也没觉得有什么“戏”。后来当面听贵州主持其事的李菁讲,才发觉人家想得很深。最耀眼的“亮点”,也是乍听之下颇受到冲击的一个关节点,就是他们提出,为稳定土地承包关系,要试一试“增人不增地、减人不减地”。

记得大家围坐一起,七嘴八舌“攻”李菁。李菁是贵州省委农村工作部的副部长,代表贵州来说明这个改革方案的。这位省里的干部,人长得精瘦精瘦,但能量大得与体型完全不符。但见兵来将挡、水来土掩,谁向他发问,李菁就把谁顶回去。本来杜老治下农口的氛围,就不大讲等级森严那一套。李菁的性格,直通通的又带点风趣,着实让我等后生喜欢。

“非要如此激进吗?”

老李回应,非如此不可,否则贵州农耕土地的细碎化没个头,再怎么苦干最后还是一个穷。

“老乡能接受吗?”

能的,选了几个点认真摸底调查,赞成的农户超过80%。

“以后要增人的户也赞成?”

不少也赞成,因为那里看到这样细分土地下去,完全没前途。

“增人户不增地,不够吃的,不找政府吗?”

会找的,但我们要帮他们开辟其他致富之路。

问不倒,我们就有兴趣去看。李菁欢迎,告知试验区定在遵义湄潭,大量前期调查都在那个县完成的。他本人还有省农工部好几位干将在湄潭泡了很久,情况和人头都很熟,于是引得中央农研室好几拨人马几下湄潭。

我自己的兴趣,是1981年在安徽滁县调查时攒下的问号。农户人口变,承包地就跟着变,留块机动田,要不了几年也用完了。似乎是无解的难题,只好靠“大稳定、小调整”这类辨证法口号去对付。后来在江西、浙江、广西、云南调查,问号依旧,也一直没有好的答案。

后来研究土地转包,让我懂得一条,上文给读者讲过的——使用权得不到厘清,转让权无从发育。可是要厘清户际之间的土地使用权、经营权,又谈何容易?现在有了湄潭的这个机会,当然不会放过。

此外调查研究也要讲机缘巧合,遇到象李菁这样对头的人,掌握真实情况的成本比较低,判断、观点的交流也比较顺畅。

1987年按农研室试验办的部署,我们参与了贵州湄潭改革试验区的立项论证,也几度到湄潭实地调查。是年9月,国务院正式发文确立了湄潭为国家的土地制度改革试验区。

1988年春夏时节,我与刘守英又一起对湄潭试验的来龙去脉做了系统调查,抱回北京一大堆资料宝贝,到1989年7月才完成《湄潭:一个传统农区的土地制度变迁》。

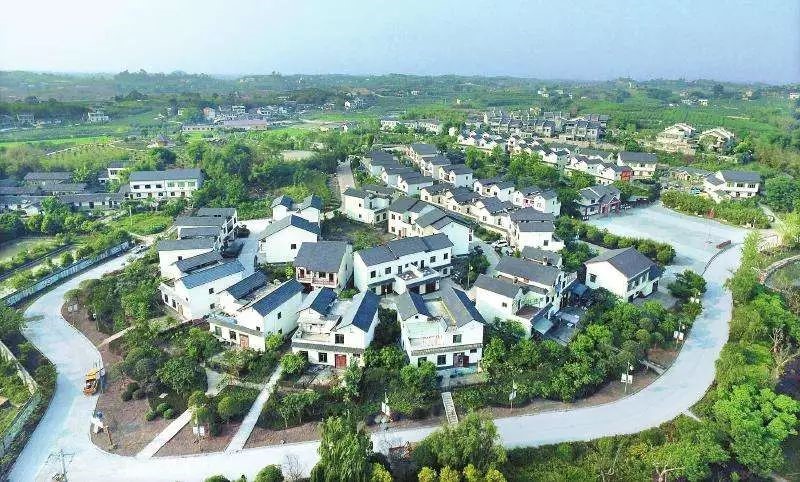

2012年9月,湄潭纪念试验区创办25周年,守英与我应邀旧地重游。就便回访当年调查过的农家,在抄乐乡欧阳兄弟的老屋,我们见到两兄弟都健在,都用上了手机。他们讲出来最开心的消息,是下一辈的年轻人中,落户县城、落户遵义和贵阳的,大有人在。

只是李菁已去世,让我们再也见不到这位当年在第一线推进改革的农工部长。他的在天之灵应该可以得到宽慰,因为“增人不增地、减人不减地”,一直坚持到了今天。这场坚持了四分之一世纪的改革试验,终于可以让世人看到湄潭的贡献。

——《城乡中国》第五章 确权之路

本文转自微信公众号“乡村创业促进会”

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/s43kDPMf2Fj-4z3CP1_NyA