30年代前后,我国曾出现过一场乡村建设运动,其两大中心即为:以晏阳初为代表的定县派和以梁漱溟为代表的邹平派。当时我与邹平和定县派都先后有过联系,参加过他们的活动,并直接参加过全国性的三次“乡村工作讨论会”、“乡村建设学会”和“华北农村建设协进会”,所以我对此有所了解。

首先从晏阳初主持的中华平民教育促进会(以下简称平教会)谈起。晏阳初是美国留学生,第一次世界大战期间他曾到过法国,在华工中间做过一些扫盲识字工作,回国后参加了由熊希龄夫人朱其慧主办的中华平民教育促进会。后来晏阳初任该会干事长,大权独揽,朱其慧徒拥空名,不久死去。平教会本来是在各大城市搞识字运动的,1926年至1929年也曾以河北省定县翟城村为基地,开展过一段时间的工作。该村原由本地人米迪刚办过一点教育和自治工作,但规模很小。当时的国内情势是,蒋介石叛变了革命,国民党势力在城市一时占据上风,而毛主席领导的农村红色政权,在全国各地普遍开花。为给平教会募捐,晏阳初到美国游说,得到了美国资本家数十万美元的资助;又得到了南京和河北各级政权的支持,便从1929年秋起,将平教会移到定县县城,从此平教会几乎全部力量,都投入到所谓的定县实验区。他们标榜文艺、生计、卫生、公民四大教育,并于1933年10月10日挂起河北省县政建设研究院的官方招牌,掌握了定县全县的政权,把县政府的行政权(行政、税务、司法和警察权),尽都抓到“平民教育者”手里来了。

晏阳初于1926-1936年间在河北定县进行了长达11年的平民教育实验推广。图为定县平民教育课堂情景。

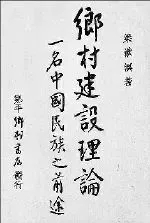

紧接着,1931年春,华北另一乡村建设运动重要据点,山东邹平乡村建设研究院也告成立。该院主持人为梁漱溟、梁耀祖和孙则让等人。以梁簌溟为代表的邹平派和以晏阳初为代表的定县派,一土一洋,一东一西。起初彼此关系不多(定县的冯锐曾和二梁等在河南村治学院合作过一时),甚至还有某些隔阂和对立。但因为大目标一致,所以他们最后还是融为一炉,成为一个统一体。“乡村工作讨论会”、“乡村建设学会”、“华北农村建设协进会”以及晏阳初在四川主办的“乡村建设学院”,基本都是建立在这两大集团共同合作上面的。梁漱溟本来学佛,在蔡元培主持北京大学时,梁在北大讲过佛教哲学,后来又研究儒家哲学,由山东曹州派王鸿一(一度任山东教育厅长)邀请到济南讲过(东西文化及其哲学),也曾出版过一本书。大革命失败后,他和两广军阀有些联系,在广东提倡村治,开始注意到农民问题。阎、冯反蒋时期,梁漱溟一方面在彭禹廷、梁耀祖主办的河南治学院讲学,另方面又附和阎锡山的村治主张,得到阎锡山的支持和资助。他在北京办了一个《村治月刊》,宣传村治理论。1929年秋至1930年夏,我在南京中央大学农学院农政科任主任时,对于农村自治理论也有浓厚的兴趣,并且还写过一本《农村自治》小书,来宣传我的这些主张。我在当时即已开始搜集宋儒吕大中所创办的“吕氏乡约”材料,这个主张曾为历朝儒家,如朱熹、王阳明、吕坤、刘宗周、陆士仪等所采纳和发展。因此我对于梁漱溟在《村治月刊》上所发表的各种理论,虽然不完全赞同,而仍然有不少地方是相当欣赏的。1930年我回到燕京大学,有一天,梁漱溟和梁耀祖他们忽然到燕京大学来参观,我同梁漱溟等虽未曾见过面,但闻名已久,彼此一见如故,谈得十分融洽。特别是关于“中国乡村制度”方面的观点十分接近。后来我写成一本小书,梁漱溟在他的《乡村建设理论》一书中也引用了不少。我虽然也到美国去喝过八年洋水,又在燕京大学教过几年书,但仍喜欢读古书,和二梁他们反倒有很多共同语言和共同主张。

河南村治学院是通过彭禹廷和冯玉祥的部署关系成立的,院址在河南辉县百泉,院长为彭禹廷,副院长为梁耀祖。梁漱溟曾到该学院讲学。山东曹州派王鸿一的一些门徒也参加了该院工作。彭禹廷原来在冯玉祥部下当过军法处长,后来在河南省宛西、镇平、内乡等县和当地武装头目别廷芳等搞所谓“地方自卫”,实际是地方封建武装割据。他们虽然也和国民党河南政权有些摩擦,但其主要的反对对象还是中国共产党领导下的各地红色政权。村治学院这一伙的思想意识,基本上是和彭禹廷一致的。河南村治学院成立不久,阎冯反蒋失败,冯部韩复榘在河南倒戈,被调山东任主席。国民党的新河南省政权便把这个由韩复榘批准成立的河南村治学院取消了。梁耀祖、梁漱溟他们跑到济南,本来想找韩复榘向河南新政权说项,让他们恢复河南村治学院;而韩复榘觉得这个知识分子集团还可利用一下,就让他们在山东邹平县办起一个不受各厅管辖、直接由韩复榘管辖的邹平乡村建设研究院和邹平实验县,把县政也完全交给了他们。因为当时山东各厅厅长,多半是由南京派来的,韩复榘为了抵制他们,便十分重视这些所谓“社会名流”,后来竟将济宁、菏泽两个专区十多个县的政权也交给了他们,并在济宁成立了一个乡村工作人员训练处,把训练基层干部的大权也交给了他们。山东邹平乡村建设研究院最初的人事安排是这样的:原河南村治学院副院长梁耀祖任院长,山东曹州派王鸿一的门徒代表孙则让任副院长兼训练部主任;梁漱溟名义上只任研究部主任;但在院内院外都被公认为邹平派的代表;另一河南村治学院人员王怡柯任邹平实验县县长。直到后来梁耀祖父亲去世,他回北平守孝,才由梁漱溟正式任院长。

我是1928年秋初次到燕京大学教书的,当时只做过一点农村调查工作。1929年秋,我到南京中央大学农学院做过一年的农政课主任。1930年秋,燕京大学得到一批有关农村调查的捐款,从而我又回到燕大进行较多的农村调查,此时还在北平郊区的清河镇及其周围几个农村开班过小型试验区,由张鸿钧任主任。大约在1933年,美国洛氏基金会决定在1934年秋至1937年夏,三年内投资100万美元,来支持各地的乡村工作者。燕大1934年秋也成立了一个“农村建设科”,委派我当主任,以为法学院的经济、政治、社会三个学系及文学院的教育系、索取洛氏基金会的钱。为了壮大燕京农村建设工作的阵容,我们还特意邀请了在北平居丧守孝的山东乡村建设研究院前院长梁耀祖、华洋义赈会合作专家于永滋,以及留美学地方自治、曾任北平市财政局长的娄学熙等人来燕京大学任教。当时在燕京搞乡村工作的不下一二十人,其中主要负责的除我以外,还有社会学系主任许仕廉和张鸿钧(教授)。许不参加实际工作,只负责联系和参加谋划,后来到南京实业部当参事去了,但有关燕京内部和华北乡村工作联合活动,他仍不时回来参加。他是全国乡村工作讨论会原始发起人之一,而且是第一届和第二届乡村工作讨论会的两个负责人之一(第一个是华洋义赈会的章元善)。华北农村建设协进会,他也是初期主要负责人之一。张鸿钧原兼任清河实验区主任,后来到山东某县任实验县县长,华北农村建设协进会济宁实验区的工作,主要是由他负责的。我们三人都是留美学生,都在教会学校长期教书,因此在邹平、定县土洋两派之间,起了一定的沟通作用。

上面说的只是在华北地区定县、邹平和燕京三方面各自举办乡村工作的简要情况和彼此的联系。此外华洋义赈会、南开大学、齐鲁大学、中法大学、北平研究院群治部等等机关,都在华北地区进行过一些所谓的乡村工作。至于华东地区从事乡村工作的机构就更多了,单是中华职业教育社(以下简称职教社)农村服务部,便在江苏昆山县境内的徐公桥、镇江县的黄墟、苏州的善人桥、泰县的顾高庄等等15个地区,同各方面合作办起的各种各样农村改进机构就有相当数量。此外无锡教育学院也在学校附近,办了惠北、北夏两个实验区。金陵大学农学院除进行农业技术工作外,还在安徽和县的乌江乡举办了一些乡村建设事业,单华东一隅,从事乡村工作的机关和地区,就达数十个之多,全国估计不下一二百个。

据南京国民政府实业部调查,上世纪20年代末30年代初全国从事乡村建设工作的团体和机构有600多个,先后设立的各种试验区达1000多处,图为当年的华北试验区定县的儿童个人卫生训练。资料来自《中国乡村建设百年图录》。

1929年,中华职业教育社与镇江地方人士在镇江黄墟举办改进实验区,帮助农民发展经济,改善生活条件。图为黄墟改进区一周年纪念大会合影。

当时社会上集会结社的风气十分浓厚,因此,乡建工作人员之中也就产生了一种组织全国性联合机构的念头。最先发动者,为与职教社有关的镇江黄墟乡村改进试验区,曾拟于1932年1月15日召开全国性会议,首先发函征求各方意见,复函赞成的只有二十多处,职教社的汪恒源还亲至山东邹平与梁漱凕等面商,结果认为全国性集会需要更充分的准备,1932年1月的会议就此罢论。1932年7月职教社在福州开年会,本拟同时召开“全国农村改进机关联合会”,也因时间仓促,多数团体代表未能及时赶到,所以全国性集会又告流产。同年12月国民党政府在南京召开第二次内政会议,邹平的梁漱凕、梁耀祖、王怡柯,定县的晏阳初、李景汉、无锡教育学院的高阳,都在南京见面,大家同意组织一个全国性的乡村工作机构,不过一切具体问题,如机构名称、开会日期、开会地点、发起人名单等等,并没有作出决定。后来晏阳初、梁漱溟、梁仲华、王怡柯等在北平继续商讨具体办法,又邀燕京许仕廉、张鸿钧、杨开道和华洋义赈会章元善,以及当时恰好在北平的山西办理村治的严慎修参加商讨。当时全国性组织名称拟定为“乡村建设协进会”。第一次开会地点决定为邹平,日期订为6月19日至7月1日,并决定以王怡柯、李景汉、梁耀祖、梁漱溟、晏阳初、高阳、章元善、许仕廉、张鸿钧、杨开道、严慎修11人为发起人,并通知全国各有关机构。因南京及北平两次非正式商讨都没有职教社代表参加,又来不及去函征求意见,所以最初两次发动全国性组织的职教社同人,反倒没有列在正式发起人之内,而燕京有三人列名,定县有二人列名。“乡村建设协进会”这个名称是邹平派的建议,当时“乡村建设”这个名词只有邹平使用,首次开会地点又决定在邹平,这是邹平派同定县派竞争而取得上风的一次大胜利,其中起推波助澜作用的主要是燕京同人。定县派对这两个决议,虽然没有公开反对,但内心是不服气的。

邹平第一次会议,燕京方面由许仕廉、张鸿钧参加。许仕廉并且是两个负责筹备人之一和六个主席团成员之一。我临时因事没有出席。据许仕廉回校谈及,晏阳初对这次会议本来不予重视,也不想亲自参加,后来被某个国际友人(姓名不详)劝说,才亲自到邹平来参加的。无锡江苏教育学院院长高阳,虽然也被列名为发起人之一,可他不但没有亲自参加,而且也没有派代表参加。职教社的同人虽然没有被列在发起人之内,但他们却踊跃参加了这次会议。这次会议共到了63人,代表39个机关,实际上到会单位的面是不广的。据统计,39个机关之中,有25个在华北地区,除去与南京政府有关的四个单位代表,一个国际联盟秘书外,只有江苏地方六个单位的11名代表,浙江一个单位的一名代表,安徽一个单位的一名代表,江西一个单位的一名代表,其他各省区都没有代表参加。这次到会最积极的单位,除邹平、定县、燕京和职教社以外,当推由李石曾的以六个单位名义出席的九人代表团。会议由发起人公推章元善、许仕廉为筹备人员,负责筹备工作。会议主席则由到会者公推梁漱溟、晏阳初、黄炎培、章元善、汪恒源、许仕廉等六人为主席团。李石曾没有推入主席团,但让他作了第一个演说报告。在晚间讨论会上,李石曾提出了乡村工作的方针问题,表面上提出三条方针:①由乡运过渡到政治;②乡运者单做政治以外、社会以内之事;③方针不必定,自然会发生出来。他又提出对于乡运“创造而不夺取,合作而不斗争”两个原则。其实他是有政治目的的,是来争夺乡村建设运动领导权的。为了抵抗李石曾的进攻,也为了解决邹平和定县两派互不相让的局面,主席团在征求了一些人的同意以后,取消了原来乡村建设协进会的建议,改名为“乡村工作讨论会”,没有组织,没有会章,只推举了值年两人,负责会议筹备工作和编辑每年大会工作报告。因此第一次乡村工作讨论会的筹备工作和会议报告的编辑工作,是由筹备人员章元善和许仕廉负责的;第二次乡村工作讨论会的筹备工作和会议报告编辑工作,则仍是由邹平会议推出来的值年章元善、许仕廉负责。

1933年7月14-16日,第一次“乡村工作讨论会”在山东邹平召开,与会者60余人,来自党政机构、大学、科研单位、报社等部门。合影中的15人为各地乡村建设工作负责人,同时也是会议的发起者和组织者。前排自右至左为梁漱溟、章元善、魏朗斋、严敬斋、陈筑山、高践四、晏阳初、于树德,后排自右至左为:许仕廉、杨开道、梁仲华、李景汉、孙廉泉、瞿菊农、张鸿钧。

邹平会议决定不要一个正式的全国性的联合机关,例如“乡村建设协进会”之类的组织。可是会后又觉得还是需要一个小型的组织,以人为单位而不是以机关为单位的小型组织。这个组织范围小,人数少,便于随时集合和磋商,于是成立一个无组织形式、无会章、不立案、半公开的乡村建设学会。这个学会在第二次、第三次乡村工作讨论会时期,曾在会前会后开过几次会,实际上是乡村工作讨论会一个理事会,是自封的而不是推选的,是半公开的而不是对外公开的。这个学会实际上是个小宗派组织,只包括邹平、定县、燕京、义赈会、职教社、无锡江苏教育学院和同他们联系的少数个人。中国农业教育两大学院,即金大农学院和中大农学院,虽然他们的院长章之汶和邹树文也曾多次热心参加过乡村工作讨论会,可是他们并没有被邀请参加学会。华北当时以研究经济出名的南开大学何廉等人,他们既不热心,也没参加过乡村工作讨论会,当然更没有被邀请参加学会。另外还有率领九人代表团代表六个机关参加第一次乡村工作讨论会的李石曾,也未被邀请参加。从历届讨论会主席团的成员看,第一届主席团成员为梁漱溟、晏阳初、黄炎培、章元善、汪恒源、许仕廉;第二届主席团成员为晏阳初、梁漱溟、高阳、梁仲华、陈筑山;第三届主席团成员为高阳、晏阳初、陈筑山、许仕廉、章元善、梁漱溟,可见乡村建设学会实际上是这六个单位组成的一个小宗派。乡村工作讨论会也是由这六个单位所发起所操纵的,而在这个小宗派里面起领导作用的,初期是邹平派的二梁,后期是定县派的晏阳初。这个学会当时除了操纵全国乡村工作讨论会之外,没有作很多其他事情。记得第一次会议后,曾以乡村建设学会名义,同天津《大公报》商好,在该报办了一个乡村建设副刊,并委派我为主编。因稿件不多,只办了几个月,就被《大公报》建议取消了。后来在重庆期间乡村建设学会曾有过一度“回光返照”,由晏阳初、梁漱溟、黄炎培任常务理事,梁耀祖任干事长,还由平教会出钱,搞了一个会所,但也是强弩之末,不但没有实际工作,连过去的虚张声势也办不到了。

乡村工作讨论会第二次会议,是在1934年11月10日至12日,在定县平教会召开的,由第一届讨论会所推举的章元善、许仕廉负责筹备。这次到会的共150人,代表76个单位和机关。到会的定县和邹平两处代表多达40人,代表机关比例华北地区占半数略强。这次燕京去了14人,我和张鸿钧、许仕廉也去了。许是以南京实业部和全国经济委员会农业处成员的资格参加的,我是以燕京大学乡村建设科代表名义参加的。当时我还作过一个简单而空洞的报告,刊在《乡村建设实验》第二集上。这次大会再也没有人出来要求一个正式组织,当然也没有什么争执,各人报告一通,参观一下,就各自回去了。这一次会议,无锡江苏教育学院院长高阳亲自来了,中央大学农学院院长邹树文和金陵大学农学院院长章之汶也来了。李石曾没有来开会,他领导的各机关代表也来得不多,不像第一次会议那样阵容壮大。除了邹平、菏泽、定县三个实验县的县长之外,国民党官办的江宁实验县县长杨恩平、兰谿实验县县长胡次威也来了。青岛市市长沈鸿烈也来了一个短暂时期,作完青岛市工作报告就走了。这时的风气,已经不是下到农村,而是上到县政。定县派的第一块招牌是“河北省县政建设研究院”,比起邹平的“乡村建设研究院”招牌,似乎更能代表当时的所谓乡村工作人员和乡村建设工作人员的政治路线与工作路线,他们已经和国民党中央以及各地方政权公开合流了。在11月10日到12日三天的大会后,乡村建设学会成员曾留下来进行了一整天的讨论,曾讨论:①乡村建设目的,②进行步骤,③分工合作办法。并委托章元善草拟“会员应守五信条”,还幻想设立训练中心处、实验省及办理人才训练、人才物色等等,成为以后平教会在湖南、江西、四川依附各省政权办实验县、训练机关以及在四川办乡村建设学院的资本。

乡村工作讨论会第三次会议,是在1935年10月11日至12日,在无锡江苏教育学院召开的。由第二次讨论会所推定的值年梁漱溟、伍恒源负责筹备。具体筹备工作另推高阳、许仕廉、陈逸民、俞凤岐、姚忠泉、辛润之等七人为筹备委员,由高阳为主任。这次到会的共170人,比第二届又多了20人;代表100个机关,比第二届多24个单位。从数量上看,好像是比第二届讨论会的代表性更广泛,其实不然。这次讨论会之所以参加人数多,代表机关多,主要是因为定在无锡开会,上海、南京以及江苏各地的人员易于赴会,单这三个区域便有代表108人,代表59个单位,人数占六成以上,单位将及六成。华北各省和北平地区在上两届都是因为在华北开会,来往方便,所以不论人数或单位,比重都在一半以上,而这次却只有33人,代表26个单位而已。其中邹平只来了六人,主要代表只有梁漱溟一人,定县只有晏阳初、陈筑山二人,燕京只有我一人(许仕廉以实业部名义参加)。这次参加的单位,宗教界方面颇为踊跃,金陵神学院乡村教会共来了五人,女青年会来了一人,另外还有三个教会共来了五人。另外江西来了八个单位八名代表。除了江西农业学院之外,其他七个单位都是直接或间接帮助江西地方反动政权,向江西各地农民和中央苏区人民进行文化统制的。这次会议中虽然也偶然听到“民族危急”、“救亡图存”的微弱呼声,但大家对日寇的节节进迫,国民党政权对日寇的节节投降,不但一筹莫展,而且是噤若寒蝉。会议虽然决定下一届讨论会在西安、重庆、广州三处中择一地举行,并推扬开运、瞿菊农为值年,负下届会议筹备责任,可是因为华北日寇节节进迫,平教会准备由定县迁到湖南,并向湖南、江西、四川各地开展工作。燕京又和南开等单位在山东济宁拼凑了一个五大学实验区,1936年10月应该举行的第四届讨论会便没有举行。乡村建设运动在无锡会议以后,可以说已经基本结束了。

在第三届乡村工作讨论会以后,华北形势更加危急,国民党反动政权居然答应日寇,将冀察两省特殊化,撤退南京政府所有派驻该二省的党政军人员,让日寇直接控制冀察二省地方政权。当时北平学生义愤填膺,在1935年12月9日爆发了有名的一二·九抗日救亡大示威,开辟了人民反蒋的第二战场。12月16日,北平学生又集会游行,反对成立冀察政委会,结果遭到地方反动武装的残酷镇压,司徒雷登以为燕京大学有美国人保镖,可以置身事外,所以未作搬家打算。当时洛氏基金会资助的乡村工作重点在华北,平教会、燕京、南开都是洛氏基金会主要资助的单位。因为平教会要南迁,洛氏基金会驻北平代表格兰特(美国人,协和医学院公共卫生科教授)便找我(当时我任燕京法学院院长)和南开何廉商量,想维持华北乡村工作局面。我因为河北已经直接受日寇控制,工作不好开展,劝洛氏基金会把重点移向长江流域或暂时移到山东,基金会代表都不同意,硬要在河北省内维持一个门面。我们当时也想去找冀察政委会,把宛平县作为实验县。后来晏阳初听说我们又要在河北省另起炉灶,便答应让出定县,由我们去接办。而平教会则只留少数人员在定县,其余全部南下。我们三方面协议成立了一个华北农村建议协进会,由晏阳初任主席,何廉为研究部主任,我为实验部主任,负责接管定县实验区工作。1936年至1937年,正值我在燕京休假之年(照例第七年休假一年,可以到国外游历),本来可以申请洛氏基金会津贴,到美国和欧洲去跑一趟。我因为家眷住在北平,华北局势又紧,不敢远离,就跑到定县去看他们在干些什么。我在定县住了几天,平教会主要负责人员全都不在,其他人员则忙于搬家。我想这个残局不易撑持,平教会也不会留下多少人员和设备。我就一个人跑到济宁去找梁耀祖了。当时梁耀祖已经离开燕京,到山东济宁去作专员,还办了一个小型的乡村工作人员训练处,由梁漱溟的门徒陈亚三任教育长,梁漱溟也在那里讲他的乡村建设理论。燕京的张鸿钧则和梁耀祖合作,在汶上县搞了一个实验县,由张鸿钧任县长,燕京的八个助教任秘书、科长等职,我也去看过他们。梁耀祖知道我在休假,又不愿到定县去,便留我在济宁帮他的忙,进行试验。

有一天何廉和洛氏基金会的格兰特来到济宁。他们此时也认为在定县无法展开工作,梁耀祖便邀他们到济宁去搞一个实验区。他们同意梁耀祖的意见,并要我出来向各方联系,把济宁实验区组织起来。我当时已经厌倦这种拉拢奔走工作,便要他们去找张鸿钧。(此时张已回燕京任社会学系主任),从此我便没有直接参加济宁实验区的筹备工作。后来张鸿钧出来了,许仕廉也有时北上参加,并拉了清华大学工学院、北平图书馆、金陵大学农学院、协和医学院等单位参加,筹备起当时颇有声势的济宁五大学实验区。当时他们的安排是,许仕廉出任研究部主任,张鸿钧兼专员和专员公署主任秘书,并行使济宁县长政权。(当时专员公署所在县由专员自兼县长。)许仕廉、张鸿钧都在1937年夏秋先后来到济宁,可是许仕廉只住了一个短期。“八一五”上海事变后,他便随国民党政府代表到美国去求援了,五大学实验区的工作,此时仍由张鸿钧一人主持。燕京在汶上县的人马,全部移到了济宁,南开派来一位教授张金鉴和几位助教,兼任科长,金大农学院也派来一位教授章元玮和少数助手,兼建设科科长。教育方面因为燕京、南开、金大都派不出人来,便由我介绍一位南京同学陈鹤琴的助手雷震清,当科长兼乡村示范校长。清华、协和没有派人来。记得清华有一位施教授来过一二次,北平图书馆也派来一个图书馆专家胡瑛。我在1937年七七事变后几天,回北平仓皇搬家到了济宁,便以全力协助梁耀祖办乡村工作人员训练处的教务工作,名义是教育长。训练处共设五个班,军事训练班不由我们办,民政主任班由南开张金鉴兼主任,建设主任班由金大章元玮兼主任,教育主任班另聘无锡教育学院教授赵冕担任主任,事务员班则由梁耀祖派人担任(忘其姓名)。所以训练处的工作,还是同华北农村协进会和大学实验区有关的。可是这台戏刚唱了两个多月,日寇铁蹄便迫近山东边境,张鸿钧等人于1937年11月间率领华北农村协进会的全班人马先到四川;然后,可能是经过晏阳初的活动,在贵州定番县又搞起了一个实验县。这时华北农村协进会实际上已落在平教会控制之下,所以不久平教会便派瞿菊农去代替张鸿钧,而让张鸿钧到平教会所主办的乡村建设学院去当庶务主任。又过了不久,这个在贵州省内活动的华北农村建设协进会便取消了,定番实验县也取消了。

中华平民教育促进会在重庆北碚歇马乡大磨滩创办私立中国乡村建设学院(1940-1951),晏阳初任院长。图为1948年7月2日,晏阳初(前排右四)与乡村建设学院社会学系第一届毕业生合影。

到了抗日战争末期,中国共产党领导下的八路军、新四军和游击队开辟了广阔的抗日根据地。乡村建设运动会剩下平教会独办的一个乡村建设学院和一个有名无实的乡村建设学会。梁漱溟还以“乡建派”的名义,参加了当时的民主政团同盟。等到“百万雄狮过大江”,国民党政权全部崩溃,乡村建设运动会的声音也随之完全消失了。

本文转自微信公众号 北京大学人文社会科学研究院

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/nRuaRllwnFHEL1ota8vPBw